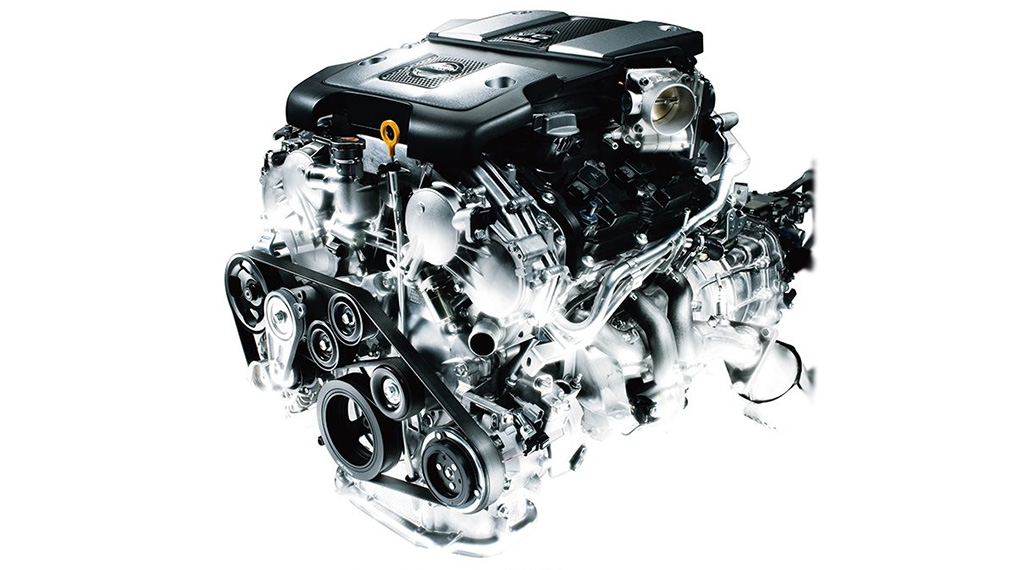

V6エンジンは自動車用6気筒エンジンではもっとも普及している形式で、汎用性が高いのが特徴です。

一口にV6エンジンといっても種類が非常に多いのですが、それぞれ違った特徴のある面白いエンジンでもあります。

今回はV6エンジンについてご説明しましょう。

V6エンジンとは

V6エンジンはその名のとおりシリンダーがV型に配置されたエンジンのことで、6気筒なので3気筒ずつ斜めに配置されます。

V型エンジンの特徴!どんな音?搭載されている車/バイクの車種も紹介!

V型エンジンの特徴!どんな音?搭載されている車/バイクの車種も紹介!V6の成り立ち

V6エンジンが生まれた背景にはエンジン全長の短縮化があり、多気筒の直列エンジンの全長がどうしても長くなってしまうデメリットをV型にすることでコンパクトにしたわけです。

最初は2気筒のV2エンジンから始まり、V4、V6と気筒数も増えましたが、それでもV6エンジンの全長は直4エンジンよりシリンダー一個分短くすることが可能で、6気筒でありながら3気筒分の全長でエンジンを作れることになります。

直列4気筒エンジンの特徴!どんな音?搭載車を日本車/外車の車種からそれぞれ紹介!

直列4気筒エンジンの特徴!どんな音?搭載車を日本車/外車の車種からそれぞれ紹介!この斜めに配置された片側をVバンクといい、Vバンク同士の角度によってV6エンジンには数多くの種類が生まれます。

エンジンの形状は形式によってほぼ決まるのですが、V型エンジンは直列エンジンや水平対向エンジンのように名称だけでは形が決まりません。

直列エンジンの特徴!V型エンジンや並列エンジンとの違いまで解説!

直列エンジンの特徴!V型エンジンや並列エンジンとの違いまで解説! 水平対向エンジン/ボクサーエンジンのメリット5つとデメリット5つ!音がいい?!

水平対向エンジン/ボクサーエンジンのメリット5つとデメリット5つ!音がいい?!Vバンクの角度「バンク角」はバンクとバンクの間の角度ですので、0°で真っ直ぐ(直列)、180°で水平対向ということになります。(厳密には水平対向エンジンとは区別されますが)

Vバンクの角度は何度でもエンジンの基本構造は成立するので無限に種類を作れるのですが、いくつか代表的な角度がありますのでまずはそれをご説明しましょう。

V6エンジンのバンク角

V6エンジンには形式としてのメリットデメリットがあり、これはのちほどご説明するのですが、バンク角の種類によるメリット、デメリットも存在します。

基本的な要素としては、エンジン全長、エンジン幅、エンジン全高、吸排気管レイアウト、振動、爆発間隔があり、各要素を総合して考えてV型エンジンのバンク角は決まります。

まずは以下の表に◎◯△×の順にまとめてみました。

| バンク角 | 120° | 60° | 90° | 10°~15° (狭角V6) | |

| エンジン 搭載性 | 全長 | ◎ | ◯ | ◯ | △ |

| 全幅 | × | ◯ | △ | ◎ | |

| 全高 | ◎ | △ | ◯ | × | |

| 吸排気管 レイアウト | △ | △ | ◯ | ◎ | |

| 振動要素 | ◎ | ◎ | △ | △ | |

| 爆発間隔 | ◎ | △ | △ | ◎ |

ではこれをもとに各バンク角の特徴を見ていきましょう。

120°バンク

120°バンクはV6エンジンの理想的なレイアウトで、もっとも全長を抑えたエンジンを実現できます。

その秘密はクランクシャフトにあり、120°バンクではバンク間の2つのコンロッドをクランクシャフトの一ヶ所のクランクピンに一緒に接続することができ、クランクシャフト構造を簡単に短くできるので、結果的にエンジン全長が短くできます。

構造や動きについては次の動画を見ていただくのが一番よくわかるのですが、2つのコンロッドが同じところに繋がっていて、一緒に回っているのがわかりますよね。

こうすることで爆発間隔も等間隔になり、エンジン振動も抑えられます。

しかし弱点としてはエンジンの全幅が非常に広くなってしまう点があり、Vバンクを120°も横に広げている形になるので、普通車への搭載には大きなデメリットとなります。

FR車でも120°V型は横幅が大きすぎて搭載は厳しいものがあり、さらにFF車でエンジン横置きとなると車の前後スペースを圧迫し、さらに衝突安全性からも嬉しいことはありません。

またVバンクが寝ているので、吸気管はバンクが開いている分取り回しが楽ですが主にVバンクも下側から取り出す排気管のレイアウトも圧迫してしまいます。

現実的に普通車への搭載は難しいものがあり、性能を追求し車体レイアウトをエンジンに合わせることのできるスポーツカーにしか採用はされません。

自動車レース最高峰のF1エンジンでも120° V6が使われたこともありますが、その後搭載性を考慮してバンク角を小さくしたりもしており、いかにF1といえども120°バンクは使いづらいのです。

60°バンク

120°バンクの横幅を解消するためにどうするか、というところから生まれたのが60°バンクのV6エンジンで、発想は120°を逆にして考えれば幅は減って、高さでカバーできるというところからでしょうか。

エンジン幅は圧倒的に小さくなる分エンジン全高が増すのですが、全長や全幅に比べて全高は搭載性の上ではあまり問題にならないので有利なのです。

いくら高くなったとはいえ、片側30°ずつ傾いている分、直列エンジンよりは全高は低く抑えられます。(直列エンジンの詳細は以下の記事をご参照ください。)

直列エンジンの特徴!V型エンジンや並列エンジンとの違いまで解説!

直列エンジンの特徴!V型エンジンや並列エンジンとの違いまで解説!これで搭載性は問題ない、と思いきや別の問題が発生してしまい、最大の問題は爆発間隔が不均等になる不等間隔爆発になることです。

120°バンクではクランクシャフトが120°回転するたびに1度ずつ爆発が起こるのですが、60°バンクにするとそのタイミングがずれ込み、クランクシャフトが60°、180°、60°、180°…の角度でそれぞれ爆発が起こるので、間隔が不均等になるのです。

そうすると回転が滑らかにできずに振動が増える他、回転の中でトルクの強い位置と弱い位置ができてしまい、力が断続的にくるような感覚になります。

バイクなどではあえて不均等にして一瞬のトルクを稼いだりもするのですが、自動車用としては滑らかな回転のほうがメリットがあります。

では60°バンクで等間隔爆発を実現するためにどうするかというと、120°バンクで2つがクランクシャフトの一ヶ所に接続していたコンロッドを、爆発間隔をずらすために少しオフセットさせて接続させるようにします。

60°バンクではクランクピン位置を60°オフセットさせれば等間隔爆発が可能になるので、60° V6エンジンでは一般的な処理となっています。

しかし60°のオフセットをつけると今度はクランクシャフトが複雑になり、2気筒につき1箇所ですんでいたクランクピンを2箇所にずらすスペースを作るため、クランクシャフト全長も少し伸ばす必要が出てきます。

となればエンジン全長も伸ばす必要がでてきて、120°バンクほどの全長短縮はできないわけです。

次の動画で60°バンクの動きがわかりますが、2気筒ずつで少しずつずれながら回っているのがわかりますよね。

ほかにも60°バンクでは120°バンクの逆といことで、Vバンクが狭くなった分そのスペースに置かれる吸気管のレイアウトに悪影響が出てしまいます。

それを少しでも解消するために65°にバンクを広げるエンジンもあり、現実的には60°バンク付近には何種類ものバンク角が存在します。

逆に全幅の短縮のために、55°や54°という例もありますね。60°バンクは全幅短縮の効果が高いために、乗用車でもっともよく使われる形式です。

90°バンク

60°バンクは全高は高くなるので、スポーツカーなどボンネットの高さを低くしたい車種にとっては使いづらい点もあります。

しかし120°バンクでは幅が大きすぎる、ということでその中間である90°を狙ったV6エンジンが登場します。

90度ならば長さを取るシリンダーをスペース効率が最高な角度に配置することができ、エンジンをよりスクエア形状に近くすることができるのです。

90バンクでも変わらず不等間隔爆発の問題があるので、クランクシャフトのオフセットは必要となります。

この場合はオフセット角度が30°で等間隔爆発ですので、動きは60°バンクの時と少し違うものの、同じような動きをします。

ただし振動形態が少し変わっており、エンジンをすりこぎのように回転させようとする偶力振動は90°バンクのほうが問題となります。

120°バンクや60°バンクでも偶力自体は発生するのですが、その動きはほぼ真円に近いものとなり比較的規則的で振動は少なくなります。

しかし90°バンクでは楕円を描く振動形態となりますので、不規則な振動が発生します。

偶力の解消にはバランサーシャフトがよく使われますが、90°バンクではその採用頻度が高いと言えるでしょう。

実際60°バンクより搭載性で多少優れるのが特徴なので採用例はそこまで多くなく、普通の乗用車なら60°バンクで十分なのです。

これから車の購入を考えているなら、値引き交渉の正しいやり方を覚えておくといいですよ。このやり方を知らないと最大60万円以上も損します。

詳しく知りたい方は、下記の『たった1分で車を60万円値引きできる裏技』のページをご覧ください。

狭角V6:10°~15°バンク

数あるV6エンジンの中でもひときわ変わったタイプのエンジンに狭角V6というものがあり、バンク角はわずか10°~15°です。

このバンク角で線を書いてみるとわかるのですが、こんな狭い角度では左右のシリンダーが重なってしまいます。

ではどういうことかというと、エンジンを上からみた状態で6個のシリンダーが互い違いに配置されており、シリンダー同士はエンジンの前後方向で避けるようになっているのです。

シリンダーの角度を見れば確かにV型エンジンではあるのですが、もうひとつの側面は全長の長い直6エンジンをなんとか短くしようとした苦心作でもあるのです。

直列6気筒エンジンの特徴!どんな音?搭載車を日本車/外車の車種からそれぞれ紹介!

直列6気筒エンジンの特徴!どんな音?搭載車を日本車/外車の車種からそれぞれ紹介!このエンジンのメリットはなんといっても横幅が短くできることで、レイアウトがほとんど直列エンジンと変わらないのですから当然といえます。

そしてデメリットは他のバンク角のV6エンジンより全長が長いことですが、それでも狭角V6の全長は直4エンジン並みに抑えられています。

このエンジンは直4エンジンしか載せられないコンパクトな車に6気筒を載せようと考えられたもので、コンパクトカーがメインのフォルクスワーゲンが有名です。

直列4気筒エンジンの特徴!どんな音?搭載車を日本車/外車の車種からそれぞれ紹介!

直列4気筒エンジンの特徴!どんな音?搭載車を日本車/外車の車種からそれぞれ紹介!狭角V6ではシリンダーの配置的にほかのV6エンジンのようにクランクシャフトのクランクピン共用ということができないので、直列6気筒エンジンのクランクシャフトに近いものとなります。

そのためわざわざ不等間隔爆発にする必要がないので、120°バンクと同じく等間隔爆発が可能です。

そして直6エンジンに近いレイアウトなので偶力振動も少なく、V6より直6の亜種といわれることもあります。

また狭角V6ではシリンダー同士が近すぎるためVバンクそれぞれにシリンダーヘッドを設けることができず、シリンダーヘッドは左右バンクで合体した一体物となります。

これが狭いV6のもうひとつのメリットであり、まずV6エンジンではペアで必要なシリンダーヘッド廻りが簡略化されて部品点数が減るため、コスト低減が可能となります。

また吸気管、排気管もV型エンジンのようにエンジン左右に別れることはなく、直列エンジンとほぼ同じレイアウトがとれるのです。

狭角V6エンジンはすべてがコンパクトカーにマッチングする要素を備えた6気筒エンジンであり、フォルクスワーゲンでは大成功したエンジンです。

さまざまな車種やフォルクスワーゲンの提携外車にも供給され、主要なV6エンジンの一角として重要な位置を占めます。

とはいえV6エンジンの最大のメリットである全長短縮が活かせないエンジンでもあるので、採用は車種次第といえるでしょう。

V6エンジンに付き物の偶力

V6エンジンはさすがに6気筒だけあってエンジン振動が少なく静かなのですが、一点だけ問題点があり、エンジンをすりこぎのように回転させる力である偶力がどうしても発生してしまうことです。

エンジンの振動形態には基本的に2種類あり、上下左右の直線的な振動形態と、エンジンを揺すり動かす偶力があります。

このうちV6エンジンは直6エンジンと同じく上下左右の振動についてはバランスが取れて振動が最小限にできるのですが、偶力についてはシリンダーが傾いているという構造上、キャンセルすることができません。

直6エンジンでは2気筒ずつペアとすることで偶力を完全にキャンセルすることができるのですが、それは力の方向が同じだからできることであり、少しでも斜めになると打ち消しあうことはできないのです。

偶力の発生はV型エンジンに付き物であり、V10エンジンまではどうしても発生します。(V10エンジンの詳細は以下の記事をご参照ください。)

V10エンジンの特徴!どんな音?搭載車を日本車/外車の車種からそれぞれ紹介!

V10エンジンの特徴!どんな音?搭載車を日本車/外車の車種からそれぞれ紹介!その対策としてバランサーシャフトの追加で振動を打ち消す方法もあり、コスト的に許容できるエンジンには採用されます。

ただバランサーシャフトは振動を打ち消す以外の機能がないうえに、シャフトの駆動にエンジンパワーを使いますので、出力や燃費にたいしては悪影響が出ますので、決して高級車だけに使われるわけではないV6エンジンでの採用は悩ましい点ですね。

V6エンジンの音

V6エンジンの音はおもに偶力振動による雑音を含んだ独特な音となっており、同じ6気筒でも完全バランスエンジンの直6エンジンとは違います。

またVバンクの角度で振動要素がかわるので厳密に言えば音も変わるのですが、これはそこまで聞き分けられるものではありません。

そこで今回は代表的なV6エンジンの音を動画でご紹介します。

トヨタの高級ミニバン アルファードのV6エンジン搭載車で、アルファードなのでロードノイズなどは結構カットされています。

エンジン音も基本的には滑らかで静かですが、加速していったときにわずかにブルルルといったような振動音が聞こえてきます。これが偶力による振動が音にかわったもので、V6エンジンの雑音成分です。

これがない直6エンジンは加速でも澄んだ音なので、乗り比べるといままで気にならなかったV6の音に気づいたりします。

バランサーシャフトを併用しても完全には雑音成分を無くせないのですが、V6エンジンは基本的には静かなエンジンですので、慣れれば気にならなくなることがほとんどですね。

V6エンジンのメリット・デメリット

ここまでV6エンジンの各種類によるメリット、デメリットはご説明してきましたが、ここではV6エンジン全体のメリット、デメリットをご説明していきます。

V6エンジンのメリット

V6エンジン最大のメリットはここまでご紹介してきたように、エンジン全長を短縮できることです。

一般的なV6エンジンなら直3エンジン並みに短くでき、エンジン全長に制限の多いFR車に搭載しやすい6気筒エンジンになっています。(直3エンジンの詳細は以下の記事をご参照ください。)

直列3気筒エンジンの特徴!どんな音?搭載車を日本車/外車の車種からそれぞれ紹介!

直列3気筒エンジンの特徴!どんな音?搭載車を日本車/外車の車種からそれぞれ紹介!またエンジン全長が車幅に制限されるFF車にも搭載しやすくなり、FF車の車種展開が容易になります。

自動車のFF化は車室を広げるためには必須であり、今後もV6エンジンの必要性はかわらないでしょう。

またエンジン全長が短いということはクランクシャフトも短いということであり、クランクシャフトのねじりや保持に対しても有利に働きます。

クランクシャフトのねじりや保持が悪いとエンジンのレスポンスが悪くなったり振動が増えたりしますので、直4エンジンより短いというのはそういった面でも有利です。

120°バンクのV6エンジンが理想的という話をしましたが、それはクランクシャフトがもっとも短くできるためでもあり、V6エンジンのメリットを最大限活かせるからです。

狭角V6エンジンではこういったメリットを全く活かせないのですが、FF車にV6を載せるとVバンクが割と邪魔にはなるので、コンパクトカーに6気筒を載せると言う目的のためにメリットはあえて捨てたということでしょう。

V6エンジンのデメリット

さてV6エンジンのデメリットのひとつは偶力発生による振動と音の悪化ですが、これに関しては完全バランスの直6エンジンと比較した場合のことであり、乗用車用エンジンとしては十分な静粛性はあります。

しかしV6エンジンのデメリットはほかにもいくつかあり、これらはV6エンジンを採用する上で許容しなければならない点とも言えます。

部品点数の多さとコスト増

V型エンジンという形式はコンパクト化には寄与するものの、部品点数がどうしても増えてしまい、直列エンジンよりコストが増えてしまうデメリットがあります。

部品点数が増えるのはおもにシリンダーヘッド廻りで、Vバンクとして左右に分けたせいで、

- カムシャフト

- シリンダーヘッド

- ヘッドカバー

- シール類

などがすべて2つずつ必要となります。

部品一個一個の大きさは小さくても、基本的にコストは部品点数で変わってきますので、数が多いV6エンジンはコストを下げきれません。

また吸気管や排気管もVバンクそれぞれに接続しなければならないので部品が大型化しますし、排気系に関してはエンジン直後に置く必要のある排気ガス触媒も各バンクに一つづつ必要になります。

触媒は貴金属を大量に使うのでコストが非常に高い部品で、年々排気ガス規制が厳しくなっていく昨今ではコスト増の大きな原因となります。

また排気系の問題は別のデメリットも生んでおり、このデメリットのせいでV6エンジンをやめようとするメーカーまで現れています。

排気レイアウトの厳しさ

V6エンジンでは排気管が左右に別れ、触媒も2つに別れるのが宿命なのですが、この構造は排気ガスの浄化に対してはベストの選択ではなく、メルセデス・ベンツがこのデメリットのせいで直6エンジンに回帰したほどです。

直6エンジンへの回帰については以下の記事でご説明していますが、最大の問題は排気ガス触媒はできるだけ高温の排気ガスでないと性能を発揮できないという点にあります。

直6エンジンが復活した背景とは?トヨタやベンツ、マツダまでもが搭載?!

直6エンジンが復活した背景とは?トヨタやベンツ、マツダまでもが搭載?!エンジン制御などで温度をあげる手段もありますがそれでは燃費に大きな悪影響があるので、基本的な考え方はエンジンのすぐ直後に触媒を置き、なおかつ可能な限り多くのシリンダーからの排気ガスをまとめて流し込むことです。

直列エンジンなら排気系が左右どちらかにまとめられるのでこの構造がとりやすく、またエンジン幅が短い分で排気管レイアウト、触媒配置を最適化できるスペースがあります。

それと比べるとV6エンジンは排気管は左右に別れてしまって3気筒分しかひとつの触媒にガスを送り込めません。

またエンジンが横に広い分排気管に自由度が少なく、触媒を可能な限りエンジンに近づけることも難しいのです。

V6エンジンのこのデメリットはどうしても解消できないので、メルセデス・ベンツは将来的な排気ガス規制の強化に先手を打って直6エンジンに切り替える選択をしたわけですね。

なおこのデメリットは狭角V6エンジンでは当てはまらず、狭角エンジンは直列エンジンと同じ特性を持たせることができます。

V6エンジンが今後も生き残っていくためには、狭角化はひとつの選択肢でしょう。

整備性が悪い

V6エンジンのVバンクはエンジンの整備性に対しても影響を与えており、おもにエンジン本体のメンテナンスをするのにVバンクは邪魔になります。

Vバンクがエンジンの横方向に飛び出ていると、それより下に配置されている部品には工具や手のアクセスが厳しい状況になってしまい、複雑な作業や特殊な工具が必要となってしまいます。

直列エンジンでは横方向にそこまでの張り出しがないので整備性がよく、整備コストも低く抑えられるので、V6エンジンはそれと比べると維持費がかかることになります。

また部品点数も多いということで、交換部品の増加も維持費が増える原因にもなるのです。

こういった点でも狭角V6エンジンは優秀で、フォルクスワーゲンはさすがに良いエンジンを持っているものですね。

なおV6と直6エンジンは以下の記事でも違いを比較し解説しています。もっと詳しく知りたい方はこちらもご参照ください。

直6とV6エンジンの9つの違い!比較すると音や燃費が全然違う?!

直6とV6エンジンの9つの違い!比較すると音や燃費が全然違う?!V6エンジンの評価・乗り心地

V6エンジンに対する評価はネットにいろいろと意見がありますが、今回はTwitterからそういったご意見をいくつか集めてみました。

V6サウンドも好き

v6のエンジン始動時の静かさからの踏んだ時のあの音がたまらんだよ👍

— ぶぎやま (@Kusakali0113) May 19, 2018

6気筒エンジンのサウンドというと直6の澄んだ音がよく話題になりますが、V6はV6で振動がもたらす力強いサウンドが特徴で、V6サウンドのほうが好きという人もたくさんいらっしゃいます。

レーシーな車であればV6サウンドもよく聞こえて気持ちの良いものであり、直6とは魅力のポイントが違うということでしょうね。

狭角V6はかなり滑らか

ともさんのゴルフR32運転させてもらった時、狭角V6でも滑らかだなーと感心したもんだけどここまで言われると直6どんだけいいのって話だよね、気になる

— ブラボー (@B_R56JCW) May 25, 2017

V6エンジンの異端児である狭角V6エンジンは、さすがに直6に近いだけあって滑らかな乗り味があるそうです。

狭角V6エンジンをのせた車は、フォルクスワーゲンのほかにアウディなど一部のメーカーに限られているので日本ではなかなか乗る機会は少ないのですが、一度体験してみるとほしくなりそうな魅力がありそうですね。

これから車の購入を考えているなら、値引き交渉の正しいやり方を覚えておくといいですよ。このやり方を知らないと最大60万円以上も損します。

詳しく知りたい方は、下記の『たった1分で車を60万円値引きできる裏技』のページをご覧ください。

V6エンジン搭載車

V6エンジンを搭載した車は日本車にも数多くありますが、エンジンの機種としては割と伝統的なものが多く、その代表は日産のVQエンジンと、トヨタのGRエンジンでしょう。

両者とも国産車のみならず海外車種まで広く採用されるエンジンですので、搭載車種ともにエンジンをご紹介しましょう。

日産 フェアレディZ34

フェアレディZは言わずと知れた日産のスポーツカーで、2シータースポーツカーというコンセプトを初代から受け継いでいる珍しい車でもあります。

そのフェアレディZの現在の主力エンジンがVQシリーズで、現行型には3.7LのVQ37エンジンが搭載されています。

フェアレディZは6気筒エンジンが基本の車種で2代目までは直6エンジンを搭載してきたのですが、3代目からはV6エンジン(VGエンジン)に変更され、5代目でVQエンジンとなりました。

VQエンジン自体は1994年から採用され始め、現在に至る20年以上進化を続けてきたエンジンです。

そのためか日本のエンジンでは唯一、アメリカの自動車雑誌が選出する「10 best engine」に14年間も選出された実績があり、日本を代表するV6エンジンといっても過言ではありません。

| 項目 | フェアレディZ34 |

| エンジン | 3.7L V6 VQ37VHR型 |

| 最高出力 | 247kW(336PS)/7,000rpm |

| 最大トルク | 365N·m(37.2kgf·m)/5,200rpm |

VQ37はVQエンジンの種類の中でもハイパワーな部類であり、最高出力も最大トルクも非常に強力です。

自然吸気エンジンなので高回転型エンジンですが、上まで気持ちよく回るスポーツカーにもってこいのエンジンといえます。(自然吸気エンジンの詳細は以下の記事をご参照ください。)

NAエンジン(自然吸気エンジン)とは?メリット5つ!音が最強の魅力?!

NAエンジン(自然吸気エンジン)とは?メリット5つ!音が最強の魅力?!VQエンジンは60°バンクのエンジンで、軽量コンパクトに設計されているのでフェアレディZのようなFR車はもとよりFF車にも搭載できる汎用性も高いエンジンです。FF車では日産 ティアナがその代表で、排気量の小さいVQ25エンジンが搭載されています。

耐久性も高くてメンテナンスフリーの部品も多いので、V6エンジンのデメリットであるメンテナンス性の悪さに対しても良好です。

フェアレディZの加速性能は以下の記事で解説しているので、興味のある方はこちらもあわせてご参照ください。

フェアレディZの加速性能を解説!0-100km/h加速タイムはどのくらい?

フェアレディZの加速性能を解説!0-100km/h加速タイムはどのくらい?トヨタ アルファード

日産のVQエンジンとライバル関係にあるのがトヨタのGR系エンジンで、エンジン性能もそうですが搭載車種でも完全に競合関係にあります。

フェアレディZに対してはレクサスIS350などが競合車になるのですが、今回はFF車への搭載例としてアルファードをご紹介しましょう。

アルファードはトヨタの最上級ミニバンで、2t近い車を快適に走らせるにはV6エンジンがほしくなる車です。そんなアルファードに搭載されるV6エンジンがGR系エンジンである2GR-FEです。

GR系も60°バンクを持つV6エンジンですが、系統にはFR向けで排気量の大きい1GR系と、中型でFF向けの2GR系があり、国産車はほとんど2GR系ですね。

| 項目 | アルファード 30系 |

| エンジン | 2GR-FKS 3.5L V6 DOHC |

| 最高出力 | 221kW(301PS)/6,600rpm |

| 最大トルク | 361N·m(36.8kgf·m)/ 4,600rpm~4,700rpm |

現行アルファードの前期型は2GR-FEというポート噴射式エンジンでしたが、後期型では2GR-FKS型の直噴エンジンへと変更され、よりレスポンスとトルクが強化されたエンジンになりました。

直噴エンジンとは?メリット3つとデメリット4つ!不具合と耐久性が欠点?!

直噴エンジンとは?メリット3つとデメリット4つ!不具合と耐久性が欠点?!また燃費も向上し実用性が増したV6エンジンといえます。

フェアレディZのVQエンジンとアルファードでは車の性格の違いからスペックに差があり、アルファードは低回転からトルクが出せる高トルク型のエンジンになっています。

アルファードのような日常使いの多い車ではこちらのほうが運転しやすくて便利です。

ちなみにアルファードと競合にある日産エルグランドのVQ35エンジンも高トルク型のセッティングとなっています。

なおアルファードについては以下の記事でも取り上げているので、興味のある方はこちらもあわせて参考にしてみてください。

アルファードの燃費は悪い?街乗りや高速の実燃費は?改善し向上させる方法まで解説!

アルファードの燃費は悪い?街乗りや高速の実燃費は?改善し向上させる方法まで解説! アルファードの口コミ/評判!価格から外装や走行性能まで全てチェック!

アルファードの口コミ/評判!価格から外装や走行性能まで全てチェック!VW ゴルフR32

最後はフォルクスワーゲンの珍しいV6エンジンである狭角V6搭載車をご紹介しましょう。

国内で新車販売されているフォルクスワーゲンは直4エンジン化が進んでおり狭角V6搭載車が少なくなってしまったので、中古車のみとはなりますが、フォルクスワーゲン ゴルフR32をご紹介しましょう。

ゴルフはフォルクスワーゲンでもっとも有名、かつ乗用車の基本中の基本が詰まった車として有名であり、派手な性能はないものの世界でもっともバランスの良い車といってもよい車です。

しかしそんなゴルフにもRラインというハイパワーモデルがあり、2代前の5代目ゴルフにはR32というV6エンジン搭載車がありました。

フォルクスワーゲンの狭角V6エンジンはVRエンジンと呼ばれており、狭角エンジンは現在ではフォルクスワーゲンしか生産していないのでVRエンジンが代名詞ともなっています。

エンジンの特徴などについては前述でご紹介しましたが、ゴルフのハイパワーモデルということでスペックはかなり高いです。

| 項目 | ゴルフR32 |

| エンジン | 3.2L V6 DOHC |

| 最高出力 | 184kW(250PS)/6,300rpm |

| 最大トルク | 320N·m(32.6kgf·m)/ 2,500rpm~3,000rpm |

※DOHCの詳細は以下の記事をご参照ください。

DOHCエンジンとは?仕組み/構造は?ツインカムとの違いとは?!

DOHCエンジンとは?仕組み/構造は?ツインカムとの違いとは?!前述したVQエンジンやGRエンジンに比べると排気量が小さい分出力では劣りますが、なによりトルクがすさまじく、わずか3,000回転以下で最大トルクが発生できるという素晴らしい加速を持つ車となっています。

トルクの値も32kgf代とゴルフのようなコンパクトハッチバックの性能としては破格のものであり、強烈な加速感と上質なエンジンサウンドを楽しめる車に仕上がっています。

2006年ごろの車種ということで性能に比べてかなり安い値段で取引されており、V6エンジンを搭載したコンパクトカーの中では随一の性能を手に入れ安い値段で買える車といえます。

ただ年式の古さは故障の多さに直結しますので、維持費は結構かかる点には注意しなければなりません。年式の目安は以下の記事を参考にしてみてください。

中古車購入時の年式の目安とは?狙うべきなのはどの年式?

中古車購入時の年式の目安とは?狙うべきなのはどの年式?